En septembre 2024, le parcours ReSEP (Religions, sociétés, espace public) est devenu le parcours Religions et Sociétés. Un changement de nom, mais pas d'état d'esprit ni de contenu : l'espace public et politique demeure une de nos thématiques majeures. Rejoignez-nous !

Lien vers le descriptif des cours

Une approche sociologique originale du fait religieux, en interaction avec les autres faits sociaux et politiques

- De l'individu à l'espace public et politique

- Du croire ordinaire à la radicalité

- Comparer pour mieux comprendre

- Articuler le religieux aux autres questions sociales

- Comprendre les enjeux de diversité et pluralité

- Religion et politique, religion et discriminations, religion et mobilisations

Une formation solide en sociologie générale

- Méthodologie quantitative et qualitative, enquêtes individuelles et collectives

- Un large choix de cours thématiques de sociologie complétant votre spécialité selon vos intérêts (environnement, migrations, corps, urbanisme, discriminations, mémoire etc.)

- Des temps forts tels des conférences et surtout le colloque étudiant (cf. infra).

- Le mémoire peut être centré sur des questions religieuses, ou porter plus largement sur des questions de société portant sur des enjeux culturels, politiques, mémoriels ou d'inclusivité

- Les cours "de spécialité" apportent également des éléments de compréhension sociologique plus large. Voici quelques illustrations : le cours de "Sociologie des croyances" travaille sur les valeurs ou aspirations, permettant de traiter par exemple le rapport à l'écologie ou à l'engagement. Le cours de "Sociologie de l'islam" analyse, entre autres, des rapports de domination pouvant s'appliquer à toute minorité. Le cours "Militantismes politiques et religieux" examine une variété de logiques militantes. Le cours "Conflits et pluralité" forme aux questions d'ethnicité ou à la mise à l'agenda d'un problème public. Enfin, les analyses de la radicalité sont applicables au politique et à divers engagements.

- Des apports d'autres disciplines, dans les cours à choix, selon les intérêts : histoire, ethnologie, sciences politiques, islamologie, droit...

Une qualité d'encadrement, une ambiance de promotion, des mises en situations professionnelles

- Des promotions à taille humaine (une quinzaine) et une équipe pédagogique dédiée

- Une ouverture au monde professionnel : soutien à la recherche de stages, contacts déjà bien établis avec plusieurs organismes / institutions

- Des possibilités de participation à un projet d'enquête collective (pour une collectivité locale) ou des projets de recherche collectifs dans nos centres de recherche

- Des arrangements pour faciliter le cursus aux étudiant.es salarié.es : possibilité de faire le master en 3 ou 4 ans au lieu de 2 ans (en plus des moodle pour chaque cours avec de nombreux textes en ligne facilitant le travail autonome et de la solidarité /entraide au sein de petites promotions, incluant partages de notes de cours etc.).

Équipe pédagogique

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à contacter les responsables du parcours :

Responsable de parcours : Anne-Sophie LAMINE, Professeure de Sociologie

Co-responsable du parcours : Marie BALAS, Maîtresse de Conférences

Membre de l'équipe pédagogique : Hanane KARIMI, Maîtresse de Conférences

Entrer directement en M2 ? Oui, c'est possible, parcours adapté !

Pour les titulaires d'un master qui souhaiteraient entrer directement en M2, nous pouvons adapter le parcours, en vous permettant de suivre des cours de M1 de sociologie du religieux (en remplacement d'un ou deux cours de M2).

ACTUALITÉ - Ciné-débats - Festival "De l'écran à la réalité", cinéma iranien et sociologie, du 8 au 14/10 Une proposition initiée par des étudiant.e.s du master sociologie, parcours "Religions et sociétés".

Créé et organisé par des étudiant.e.s de la Faculté des Sciences sociales et de la Faculté des arts (études en cinéma), le Festival "De l'écran à la réalité" vous propose d'explorer diverses thématiques sociologiques à travers le cinéma iranien.

Il se tient du 8 au 14 octobre, avec le soutien de la Chaire Colibex, de la Commission d’aide aux projets de la Faculté des sciences sociales, et de la Faculté des arts.

Chaque film sera suivi d’un débat en présence des réalisateur.ice.s et/ou de spécialistes.

- "Destin Entravé" de Sahar Khoshnam. Projection : 8/10 à 18h30, au Lieu Documentaire, Strasbourg – Ce documentaire analyse l’évolution de la représentation des femmes dans le cinéma iranien avant la Révolution de 1979, où elles sont souvent réduites à des rôles passifs malgré leurs luttes réelles pour les droits civiques.

- "Les Contes" de Rakhshan Bani-Etemad. Projection : 9/10 à 18h, Institut Le Bel – Un portrait de la classe ouvrière et des intellectuels réprimés après le Mouvement Vert.

- "La Maison Paternelle" de Kiyanoush Ayyari. Projection : 10/10 à 18h, Institut Le Bel. Ce film traite du féminicide et des violences intergénérationnelles légitimées par l’honneur familial, dans une société où les femmes sont perçues comme des possessions masculines.

- "Les Murmures du Vent"de Shahram Alidi. Projection : 11/10 à 18h, Institut Le Bel – À travers l’histoire d’un postier kurde, ce film aborde la marginalisation et l’effacement des communautés kurdes en période de conflit.

-"Les Enfants de Belle Ville" d’Asghar Farhadi. Projection : 14/10 à 20h au Cinéma Star - Un drame sur la peine de mort et la manière dont la pauvreté et la discrimination systémique poussent même les jeunes à des crimes de survie dans une société répressive.

Les débats permettront de croiser les perspectives entre cinéma, justice sociale et études sociologiques, avec la participation de cinéastes, sociologues et activistes.

Contact Association Dialogue Franco-Iranien (ADFI) : adfistrasbourg@gmail.com (merci à Setareh et Tanguy-Paul du master "religions et sociétés")

Focus sur le Blockseminar : le colloque étudiant du parcours

- Temps fort de l’année : séminaire thématique de trois jours, en décembre, commun aux M1 et M2.

- Deux thématiques, en alternance : « Traditions, fondamentalismes, extrémismes » (années paires) et « Religions, sexes et genre » (années impaires).

- Pendant ce colloque étudiant, chacun.e présente l'équivalent d'une communication de colloque, préparée pendant le semestre.

- Moment intense d’échanges avec les étudiant.es (M1 et M2) et enseignantes.

- Une vidéo sur le block seminar de décembre 2022 (réalisée par Hande Senguler, diplômée 2022)

Blockseminar 2024-2025 - Traditions, fondamentalismes, extrémismes Par les étudiant.es de M1 et M2 : le programme à télécharger

Blockseminar 2023-2024 - Religions, sexes et genre Par les étudiant.es de M1 et M2 : le programme à télécharger

CONFÉRENCE - Frédéric STRACK : La gouvernance publique du religieux intégraliste. À partir du cas du judaïsme orthodoxe en France, 1980-2023 - MARDI 5 DÉCEMBRE 2023 - 16H - SALLE 3206 - PATIO - UNISTRA

Docteur en science politique de l'Université Panthéon-Assas / École Pratique des Hautes Études, thèse soutenue en décembre 2022 : Intégralisme religieux et société. Le cas des juifs orthodoxes en France, des années 1980 à nos jours. Actuellement chargé d’enseignement à Sciences Po Paris – Menton, il effectuera à partir de janvier 2024 un post doc au Canada (Université de Sherbrooke).

La régulation publique du religieux est souvent abordée à partir du cas de l’islam. La conférence de Frédéric Strack permettra de décaler le regard, en abordant à la fois la formulation des demandes des juifs orthodoxes français et leur traitement par les pouvoirs publics, nationaux ou locaux.

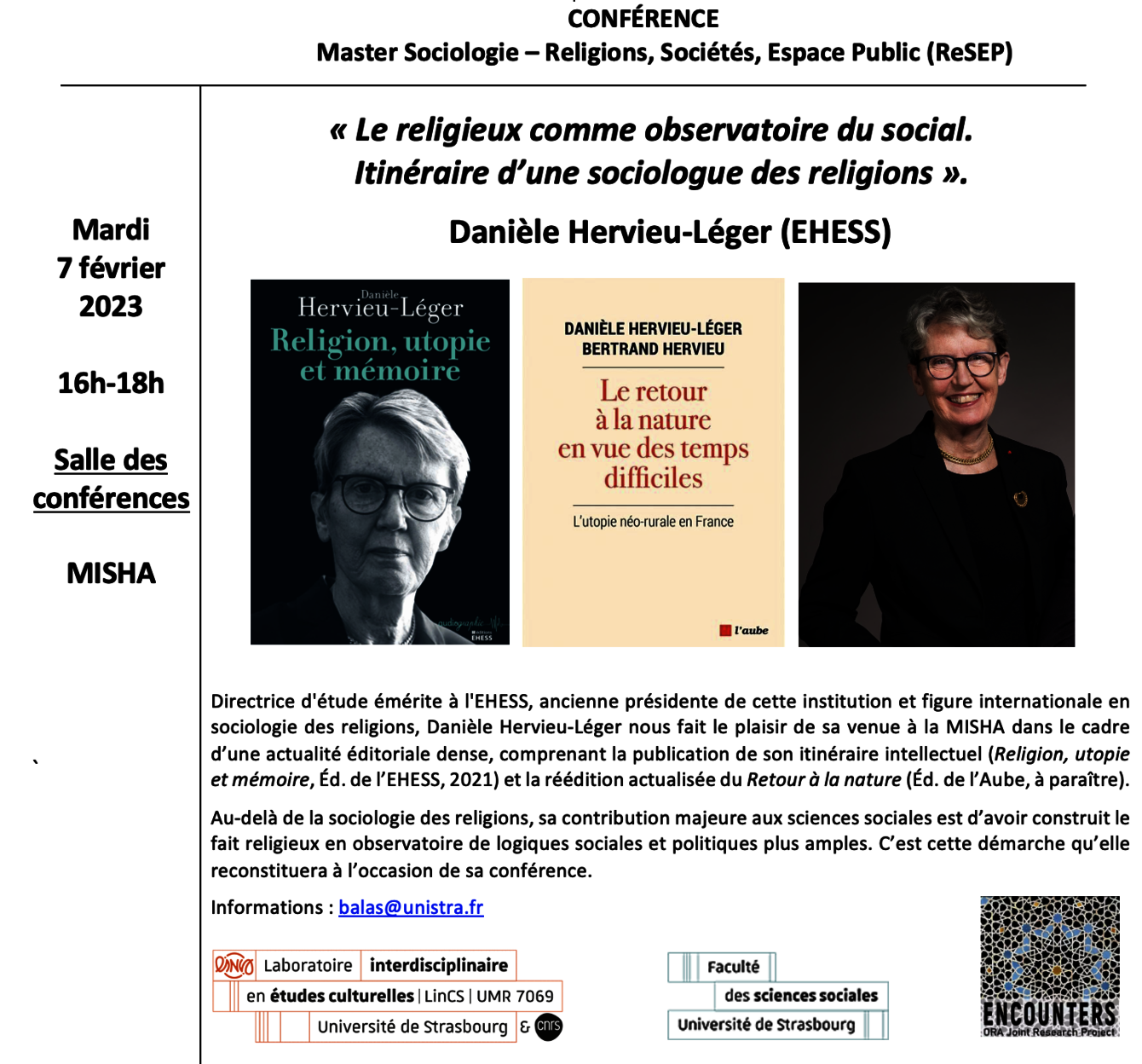

CONFÉRENCE - Danièle HERVIEU-LEGER : Le religieux comme observatoire du social - 7 NOVEMBRE 2023 - 16h – MISHA

Le mémoire ReSEP (M2) et le projet de mémoire (M1)

Les informations sont regroupée sur la page mémoire ReSEP

Plan annoté du Campus pour celles-ceux qui arrivent

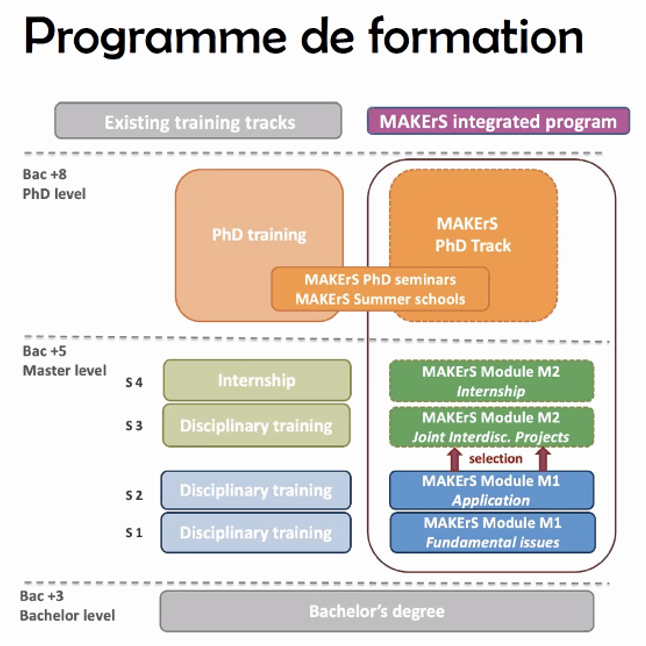

Le module de rentrée de M1, un cycle de cours sur les données qualitatives et quantitatives « MAKing European Society » !

Dans le cadre d’un grand projet interdisciplinaire de recherche et de formation, un cycle de cours sur les données est offerte aux étudiant.es de ReSEP (ainsi que d’INEDITE et VES)

Il s’agit de se former aux données et aux questions européennes. Cette nouvelle formation s’étalera sur trois modules, un par semestre (M1S1, M1S2 et M2S1).

Le programme, pour celles et ceux qui en ont validé tous les modules, offre aussi des opportunités de stages, de séminaires ou déplacements, des contrats doctoraux et des bourses de mobilité doctorales.

Le module de M1S1, de 12h se déroule pendant la semaine de rentrée, celle du 12 septembre 2022. Ses horaires sont compatibles avec ceux des cours de Mise-à-niveau pour les étudiant.es concerné.es. Ce module regroupera les étudiant·es de la Faculté des sciences sociales (masters ReSEP, INEDITE et VES) avec les étudiant·es d'autres master (de l’IEP ou de droit ou de sciences économiques).

Des lectures d'été (notamment pour ceux-celles qui ne viennent pas de licence de sociologie ou sciences sociales)

Objectifs du parcours Religions, Sociétés, Espace Public

- La diversité culturelle, ethnique et religieuse, les discriminations récurrentes dans le domaine de l’emploi ou du logement, tout comme les débats récurrents concernant la mise en œuvre de la laïcité montrent la nécessité d’une connaissance approfondie des faits religieux, et de leurs imbrications avec d’autres dimensions du social, ainsi que de la place et de la gestion du religieux dans l’espace public, au sein des organisations, entreprises et institutions.

- La demande sociale démontre un besoin de professionnels ayant un supplément de compétences analytiques et opérationnelles sur ces questions, en plus des compétences classiques attendues des sociologues.

- Formation solide en sociologie générale, méthodologie, enquêtes alliée à une compétence spécifique sur le fait religieux, la diversité, la laïcité, à la fois disciplinaire et interdisciplinaire (histoire, ethnologie…). Plusieurs séminaires sont communs avec le parcours associé du master de la mention histoire : “ Religions, histoire et sociétés ”.

Compétences à acquérir

- Maîtriser les concepts et outils d’enquête sociologiques (qualitative et quantitative, entretiens, analyse de données statistiques, observations). Maîtriser l’analyse sociologique avec un double objectif de compréhension (analyse, étude ou recherche) et d’opérationnalité (diagnostics socio-organisationnels, pilotages et suivi de projets), notamment appliquée à la diversité culturelle, ethnique et religieuse et en relation avec d’autres problématiques (genre, profession, générations, éducation, ville…). Savoir définir une problématique, évaluer sa pertinence, développer à partir de celle-ci une recherche documentaire cohérente en utilisant les instruments appropriés. Savoir mener une recherche originale sur un sujet défini.

- Connaître les enjeux contemporains de la laïcité et de la diversité, les pratiques existantes, des expériences innovantes, des outils de négociation et d’ajustement. Savoir appréhender les phénomènes religieux, analyser leurs implications sociales, politiques, économiques et culturelles, et les situer dans une perspective historique.

- Maîtriser les capacités rédactionnelles : savoir rédiger clairement des synthèses, construire une argumentation, rédiger une réponse à un donneur d’ordre ou à un appel d’offre ou un rapport sur un sujet donné. Savoir synthétiser les résultats d'une enquête, d’un état de la situation et des pratiques, ou d’une recherche et de les exposer oralement et par écrit. Savoir prendre la parole en public, préparer des supports d’information et de communication, animer un groupe et une réunion.

- Être capable d’organiser et de coordonner un événement scientifique, un débat public, une table ronde, un atelier, une formation. Savoir organiser un travail d'équipe, et en gérer l'aspect matériel et administratif. Maîtriser au moins une langue étrangère dans la compréhension écrite et orale. Maîtriser les outils informatiques.

Principaux débouchés et métiers visés

- Métiers ouverts aux sociologues, et pour lesquels une compétence spécifique sur la diversité, le fait religieux et la laïcité est un atout supplémentaire.

- Chargé-e de mission, chargé-e de projet, chargé-e d’étude, dans des structures publiques (organismes d’études et recherches publics ou parapublics, villes ou région, observatoires, organismes de branches ou syndicaux, etc.). Métiers de médiation socio-culturelle (diversité), référent-e laïcité.

- Sociologue dans le conseil et les entreprises (cabinets spécialisés et de conseil, fonctions ressources humaines des entreprises, organismes de formation, etc.)

- Métiers de la formation et de l’enseignement (la formation peut être une spécialisation complémentaire pour des enseignants certifiés). Métiers de la communication, du journalisme et de l’évènementiel.

- Métiers de la recherche ou d’appui à la recherche.